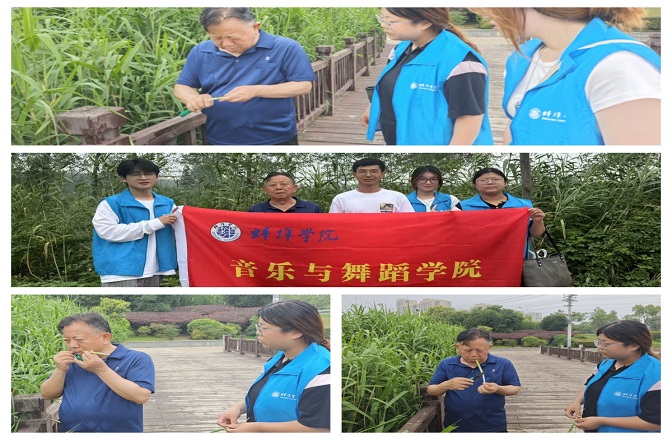

为弘扬中华优秀传统文化,助力非遗产业发展,7月8日,丁瑞鸿老师带队赴安徽省笛膜之乡固镇,探索笛膜非物质文化遗产的制作与发展。

炎炎盛夏,芦苇摇曳。音乐与舞蹈学院弘扬中华优秀传统文化传承团队来到笛膜之乡固镇,在笛膜采集技艺传承人郭传贵老先生带领下重温笛膜奥秘,传承民乐文化。首先来到了笛膜采摘地,放眼望去一片片茂密的芦苇丛,郭老先生说道:“五河之所以称笛膜之乡,是因为五河芦苇节高、青嫩、无任何污染,并且每年采摘笛膜最佳时间五月一日左右,到小满节气左右结束,现在6月份芦苇已经过最佳时间,采摘出来笛膜膜过于厚,贴在笛孔影响笛子音色。郭老先生一边给我们重温了笛膜采摘的时间细节,一边还亲自挑选芦苇进行示范,只见郭老先生在削好的芦苇孔中一抽、一吹、一扭、一捋,不到二十秒,一根光滑、透明的笛膜条就做好了。并一对一地对学生进行指导,学生们受益匪浅。纷纷说道:感谢郭老先生传授技艺,让我们重温笛膜制作过程,并再次了解到中国民族乐器文化博大精深。随后,师生们一同来到郭老先生家中,参观了一包包采摘好的笛膜,并在交流中了解到,五河笛膜主要销往浙江、重庆、广东等地,由于笛膜属于耗材,每年都供不应求。笛膜已成为特色产业,年产笛膜约达到800-1000万根。同时带动更多的徒弟,为非遗文化及乡村振兴贡献力量,让来自五河的笛声“响”誉全国。最后,再次感谢郭老先生的指导与讲解,让我们感受到笛膜的奥秘。

本次三下乡活动,不仅让学生们领略笛膜制作的精巧工艺,更激发了同学们对非遗文化传承与保护的意识。学院将以此为契机,开展非遗文化实践活动,让中华优秀传统文化焕发生机。(撰稿:丁瑞鸿;编辑:陈万军;审核:吕部)