蚌埠学院音乐与舞蹈学院始建于1978年,四十余载弦歌不辍,始终植根皖北沃土,致力于培养德艺双馨的音乐舞蹈教育人才。学院现有音乐学(教师教育)专业,涵盖四年制本科及两年制专升本层次,在校生420人。近年来,学院坚持立德树人根本任务,以党建引领为核心驱动,以非遗文化传承为鲜明特色,以师资建设为坚实支撑,以实践创新为活力源泉,深化“新文科”背景下师范教育与艺术教育的交叉融合,逐步构建起“师德为先、素养为基、技能为本”的特色育人体系,为区域乃至全国输送了近万名高素质应用型艺术人才。

一、党建引领把方向,红色旋律铸忠魂

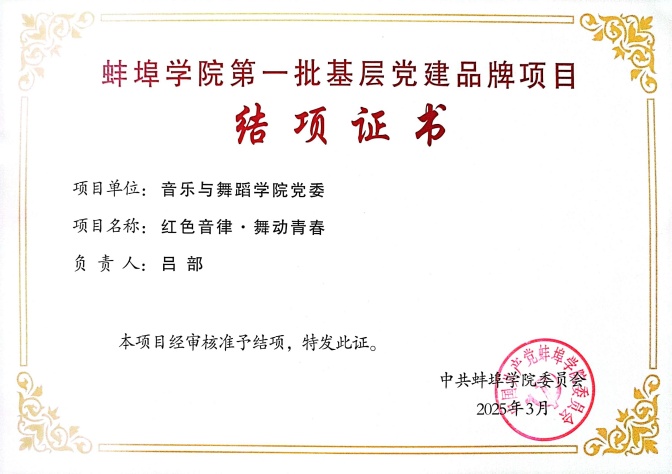

学院牢牢把握社会主义办学方向,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,将党建与育人中心工作深度融合。倾力打造并获批“红色音律·舞动青春”党建品牌与“党建标杆院系”,通过“唱、跳、讲、创、做”五部曲,精心组织“党建+红色音乐”“党建+红色舞蹈”“党建+志愿服务”等系列活动。师生排演的《领航》《国家》等经典红歌唱响重大舞台;“青春心向党”音乐思政课获“学习强国”平台推广;原创红色歌舞《承诺》、廉洁主题微电影《班长的小聪明》、AI音乐作品《九章算术》等,不仅荣获省级竞赛多项重要奖项(如省二等奖、一等奖及全国三等奖),更将舞台转化为思政讲台,让艺术魅力与思想伟力同频共振,实现思政教育“有声有色、入脑入心”。

二、师资强基蓄动能,科教协同固根本

学院秉持“师资立院、人才强教”理念,聚力打造高水平师资队伍。近两年引进多名海内外博士,并柔性引进西安音乐学院王安潮教授、浙江师范大学陈孝余教授等博导名家担任科研导师,引领学科发展。现有专任教师42人,其中教授3人、副教授7人,博士17人、硕士15人,“双能型”教师占比超70%。依托“名师艺讲”平台,常态化开展教学与科研能力提升活动。构建“教研室—课程组—教学团队”三级架构,年均组织40余场集体教研,并严格执行听课、教案检查等制度保障教学质量。教研成果丰硕,近三年承担各级教科研项目60余项(含教育部人文社科项目1项、省级重点项目5项),获批省级“六卓越一拔尖”专业建设项目(2024年)及省级“四新”研究项目(2025年)。

三、实践育人强本领,双创融合育新苗

学院构建了“基础性、系统性、应用型”三位一体实践教学体系,实践教学学分占比高达48.3%。通过专业技能课(声乐、器乐等)、毕业汇报演、师范生教学技能大赛等扎实锤炼学生舞台表现力与教学基本功。创新设计“见习—实习—研习”递进式教育实践链。学院深度融合地方,开创“双轨并进”校地协同育人新模式:与蚌埠市12所重点中小学共建实习基地,推行100%覆盖的“双导师制”,近两年输送实习生254名,能力获广泛认可;与安徽花鼓灯歌舞剧院、泗州戏剧院等单位联手打造《安徽花鼓灯》《泗州戏演唱》等非遗特色课程群,建立多个传习/培训基地。创新创业教育融入血脉,2023-2024学年学生参与双创活动比例高达78%,在中国国际大学生创新大赛(原“互联网+”)等赛事中荣获国家级铜奖1项、省级银奖1项、铜奖3项。近三年,学生获省级以上学科竞赛奖48人次。

四、非遗传承显特色,文化根脉永续传

立足皖北丰厚文化土壤,学院将区域非遗的传承保护与创新作为立院之魂、育才之基。系统构建全国少见的“多非遗一体”传承教学体系:聘请国家级非遗传承人驻校授艺,在花鼓灯、泗州戏、五河民歌、卫调花鼓戏四大领域建立花鼓灯传习基地、五河民歌传习基地、泗州戏传习基地、卫调花鼓戏项目培训基地,以期打造区域非遗传承重镇。开发《安徽花鼓灯》《泗州戏演唱》等特色课程,实施“名师带徒”工程,培养学生传承与创新能力。成果丰硕:师生排演的泗州戏表演唱《走千走万好不过淮河两岸》精彩亮相央视;非遗教学与实践成果屡获省级奖项并获主流媒体聚焦(央视报道),形成“保护—教学—创作—传播”的良性循环,生动践行文化自信。

五、融合创新促改革,数智赋能向未来

聚焦“新文科”与教育数智化变革,学院积极推动教育教学模式创新。深化课程思政建设,《声乐》获批省级思政示范课程,《安徽花鼓灯》被认定为安徽省大中小课程思政示范课(2023年)。大力推行“线上线下混合式教学+项目化实践”模式,利用翻转课堂、任务驱动等激发学生自主探究与创新能力。教材建设注重高水平团队打造,确保编写质量。

展望未来,踔厉奋发谱新篇。音乐与舞蹈学院将持续深化本科教育教学改革,强化“实践育人”与“文化传承”双引擎驱动。在守正中创新,于传承中发展,全力培养更多具有艺术匠心、人文情怀、创新思维与国际视野的高素质复合型艺术人才,用激昂音符奏响时代最强音,为繁荣社会主义文艺事业、推进文化强国建设贡献澎湃的艺术力量!(撰稿:李书宁,曹晓亮;编辑:陈万军;审核:张永芳,吕部)